YUUE

批判性思维是唯一真谛

采访、编辑 Crystal Xu

翁昕煜(Weng Xinyu)毕业于德国魏玛包豪斯大学产品设计专业,与合伙人陶海悦合作,在柏林成立产品设计工作室YUUE,通过设计重新想象日常,坚持用设计探索人与物之间的关系,挖掘设计中的互动性与情感因素。他希望用设计作为表达形式,发出对当今社会种种问题的看法。

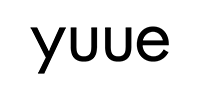

从魏玛包豪斯大学毕业后,80后工业设计师翁昕煜与校友、青年艺术家陶海悦一同在德国柏林创立了YUUE工作室。四年的成长不但让其收获了国内外一众品牌的合作邀约,也被德国当地权威专业媒体评选为“德国TOP 50设计师”。于他而言,相较于技能与理论,现代包豪斯设计教育体系给予他的最大收获,是永远不妥协的实验性和批判性的思维。

“公立包豪斯学校(Staatliches Bauhaus) 1919年在德国魏玛建立,由于它的开放与先锋,后来遭受纳粹迫害,几经搬迁后于1933年在柏林解散。后来,那场‘包豪斯运动’留下的遗产,比如当时的教学楼、公共设施以及建筑设计的案例作品,永久地留在了魏玛,被征用为一所建筑和土木为重点专业的学院,默默无闻地经历了‘二战’和 两德分裂又统一的历史进程。20世纪90年代,当地州政府重整了该学校架构和教学理念,将其整合为一所拥有建筑、土木、设计、媒体四大学科的综合性艺术大学,并命名为魏玛包豪斯大学(Bauhaus Universität Weimar)。”翁昕煜条理淸晰地向我们解释他的母校与历史上那所赫赫有名的“现代设计诞生的摇篮”之间的关联。尽管师资文脉上的传承已经断裂多年,其教学形式依旧未变,由理论授课导师和在工作坊(Workshop)里辅佐技能的技工师傅共同指导学生。

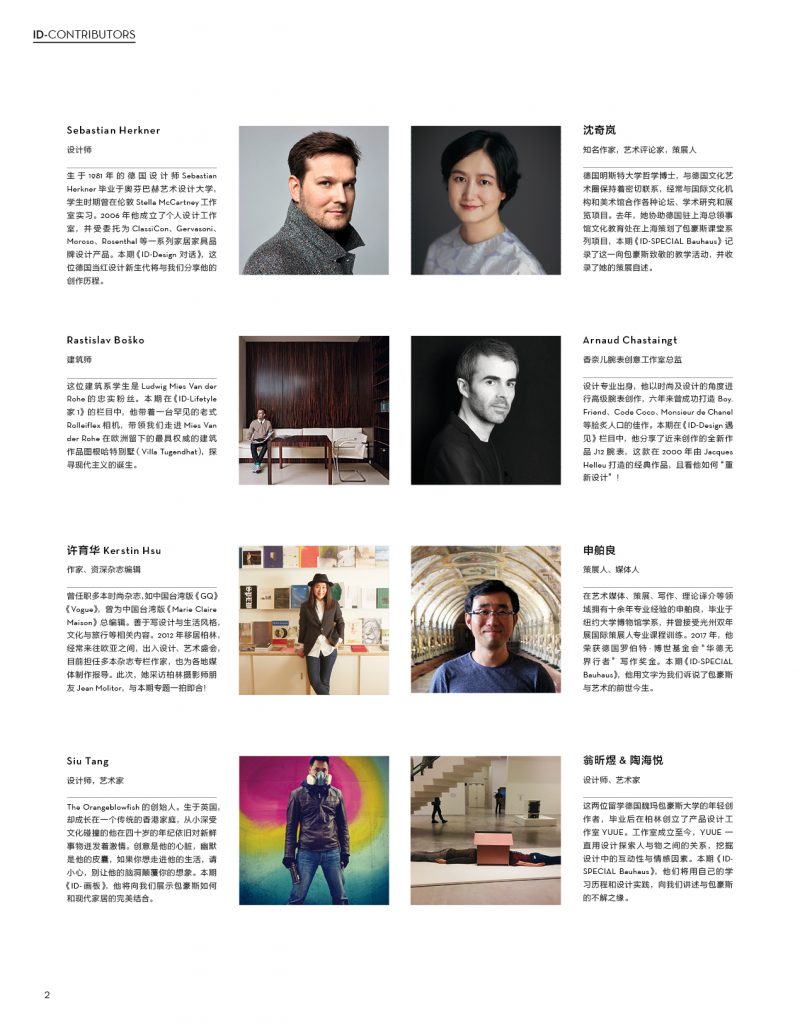

“我们的课程设置是以项目(Projekt)为核心,辅以技能与理论课程所以每个学期伊始,同学就选择好了接下来半年要着重参与的项目,例如可持续发展议题,或是食品设计,应项目所需,再选择性地提高自己某一方面的技能与理论这样一来,学生可以灵活地根据自己的喜好拓展需要涉及的技能,也利于找到未来发展的方向。每个项目的前半部分时间花在对课题的研究和讨论上,所以和教授的沟通较多;后半段涉及到实施的时候,就会花很多时间在工作坊里面,在师傅的指导下制作样品或模型。”YUUE工作室早期的作品系列“良药苦口”就是在这样的教学方式下诞生的,该系列创作于2015年,作为翁昕煜的毕业设计接受了学校教授 Wolfgang Sattler 和 Kristian Gohlke 的指导,并在当年受邀亮相科隆国际家具展(lmm Cologne)、法兰克福消费品展(Ambiente)、设计上海等国内外重要设计展事“良药苦口”系列的得名源于“良药苦口利于病”(《孔子家语》),是翁昕煜对于当代产品设计的意义的一次自我诘问。“产品必须总是满足用户的需求吗?不好用的产品会不会影响用户的感受和理解呢?设计师如何通过产品来传达自己的理念?”带着这样的思索,他在这个项目里设计了一系列不太好用的产品,包含一盏不必要的时候会自动关闭的灯 Angry Lamp、一盏能把光和影变成一出皮影戏剧的灯 Shadow Play,一个能唤起人们回忆的诗意相框 Tangible Memory 和一个试图“自杀”的悲剧的钟 Time Killer,而善意和情感联系始终埋藏其中。

包豪斯一直在对其所处的时代表达出强烈的批判态度,这也是对我个人设计思想影响最大的一点,即用批判性思考做出能够符合当代精神的设计。举一个例子,大学期间我的一位同学由于在工作坊和技工师傅多讨论了几句可操作性,进而放弃了设计中的概念性,而选择了更加利于生产的方案。这件事让教授知道后,在课堂上提出了严肃批评。他说,这里是培养设计师的大学,不是职业技术学校,实验和批判性的思维不能让位于实用主义和工具思维。”

正是在这样的信念驱使下,YUUE工作室在接下来的发展中有条不紊地扩宽着他们的设计领域,从灯具、家具,到生活用品、厨卫用品、办公用品、电器、室内设计等,而挖掘设计中的互动性与情感因素始终是核心方向。目前已有的一些合作品牌,既包括一些国际设计品牌,如Normann Copenhagen(One Piece Organizer 办公用品),Northern(Balancer 落地灯), 也包括中国线上创意生活平台如麻麻木 Mamamoon。在被问及与不同地域的品牌合作提供设计服务时,是否需要带有在地化的思考,抑或找寻一种国际化通行的设计语言时,翁昕煜回答道:“其实更主要的是思考品牌的需求,对于现代生活方式和对产品美学的理解。包豪斯当年所强调的功能主义和极简主义其实是对所处时代机器大生产模式的回应,现在的设计表达形式也应该遵循对当今社会发展的认知。”

今年4月在米兰国际家具展的卫星展上,YUUE工作室带来了最新系列“中国谜题(Chinese Puzzle)”,从中国古代的榫卯工艺和器物文化中汲取灵感,在追求视觉与触觉趣味性的同时,也努力维持设计的真诚度和实用性。而在展馆之外,翁昕煜还发起了一个名为“共享单车再利用”的项目,用“游击展”的形式, 通过一辆行驶在街头的翻斗车演示采用摩拜单车部件打造的躺椅、立灯、茶几等家具。这个没有第三方资金支持的公益项目,旨在对于国内现存的严重的共享单车废弃现象进行批判。“产品可以是私有的,但资源是共有的。”翁昕煜说。他自诩“多管闲事”的态度实际彰显的是一种社会责任感。像他所敬仰的那些包豪斯先辈一样,他时刻谨记着,设计师不应该只是商业环节中的一颗螺丝钉,而是要能够针对一些公共事务和社会议题表达自己的态度,并给出解决方案。”

IDEAT理想家 x 陶海悦

陶海悦

本文作者陶海悦是YUUE工作室创始合伙人、设计代理品牌MÍN Berlin创始人

“刚搬来柏林生活,我就有幸去参观了位于科林格赫费尔大街上的包豪斯档案(Bauhaus Archiv),这是一幢由瓦尔特•格罗皮乌斯(Walter Gropius)设计的现代建筑。一定比你们想象的都要小和朴素,但内有乾坤,馆藏了最为丰富的包豪斯历史资料,如果是对于那段历史感兴趣的朋友,那么这里是一个可以帮你梳理脉络的地方。包豪斯学校在1919年建立时是为了 帮助社会摆脱第一次世界大战的残骸,进入一个美丽和理性主义的新世界。然而随着纳粹在第二次世界大战之前上台,学校又再次受到了威胁,一共也仅存在了14年,但却影响深远。大师已逝,风格也已成为历史,我们在今天还能够学习到怎样的包豪斯精神?

我最近去看了 Bauhaus lmaginista展览。这个从2016年以来的调査项目,试图以国际化的角度重新审视包豪斯作为一个全球现代主义运动在世界范围内所产生的影响。它展示了包豪斯与其他设计学校之间的联系;现代主义是如何发展起来的;现代主义的概念和方法是如何在当地特殊情况下被折射、改编或拒绝的:冷战斗争、不结盟运动、独裁统治、非殖民化进程,以及战后时期蓬勃发展的流行文化;西方主流文化以外的文化研究及挪用。他们也提出了很多有趣的话题,像是文化如何在包豪斯的精神中重新构想为今天的社会项目?包豪斯在多大程度上仍然激发了今天的幻想实践和话语?包豪斯是如何影响当代艺术和流行文化的?包豪斯设计如何通过与社会、文化和紧张政治环境的纠缠而演变?

包豪斯对于我,是一种新时代的设计教育形式,对于新生活方式的激进想象,艺术、工艺、设计和艺术之间的关系的重新全面思考。这是一群充满理想主义有着深厚美学研究的人,希望帮我们以他们的方式去敲击新世界的大门,带领人类进入新篇章,这是激动人心,这是需要极大的勇气和能力的。这是我认为包豪斯带给我们的礼物,也是我们仍然需要谈论它的原因。

做这个时代最后的抒情诗人

1921年4月,本雅明(WalterBenjamin)在柏林的一个小型画展上见到了 Paul Klee 的小幅水彩画《新天使》(Angelus Novus)。这幅画深深地触动了他,并写下了一段对这幅绘画的描述:……从天堂吹来了一阵风暴,它猛烈地吹击着天使的翅膀,以至他再也无法把它们收拢。这风暴无可抗拒地把天使刮向他背对着的未来,而他面前的残垣断壁却越堆越高,直逼天际。这场风暴就是我们所称的进步。”

本雅明为我们描绘了一个神话式的悲壮场景,这是来源于他对于西方现代性的批判。在恪守进步主义的当代中国,西方现代性模式成为我们毫无疑问的的原型和参照。在这场追赶和模仿中,全民都开始变得亢奋激进,大家都希望赶超前列,希望找到捷径,某种程度来说这也是“包豪斯”在中国如此被津津乐道,受到如此奇观般的关注的重要原因。每个转型时代都会因为发展或者停滞被矛盾与焦虑所裹挾,巨大的压力,麻木的欲望,疲软的年轻人,这不会为我们的文化留出更多冷静理性的空间,而是让整个社会成为卡明斯笔下的“Proregress”,迂回盘旋,乱象丛生。

如若包豪斯精神不死,恳请让我们做这个时代最后的抒情诗人。

*图文版权归理想家Ideat杂志所有