本文转载自:HYLLA微信公众号

YUUE工作室是由两位80后情侣在德国柏林创立的独立设计工作室。最近,他们把废弃的摩拜单车改造成一组颜值颇高的家具产品,并用卡车拖着这些改造家具打造的移动客厅,去了米兰国际家具设计展。在国内,他们的这个改造项目也被各种设计类媒体报道和转载。

其实,这不是他们第一次被媒体关注了,早在他们刚刚从包豪斯大学毕业的时候,就曾凭借一系列极富幽默感的毕业设计作品,闯入了各大国际家具展,被德国版《安邸》评为德国Top50的设计师。

但创立YUUE工作室的青年设计师翁昕煜并不打算跟我们讲一个天才的故事,他说他只是时刻保持怀疑、批判,然后自问自答。在他眼里的设计师更像是一个时代、一个社会的医者——时刻保持敏锐的洞察力去发现问题,然后尝试用自己的设计能力开出治病良方。在这一点上,他有天然的使命感。

本期嘉宾

翁昕煜

YUUE工作室创始人兼首席设计师

Q:最近您把摩拜单车改造成一组家具,很多朋友都转发了相关报道,很好奇这个想法是如何诞生的?

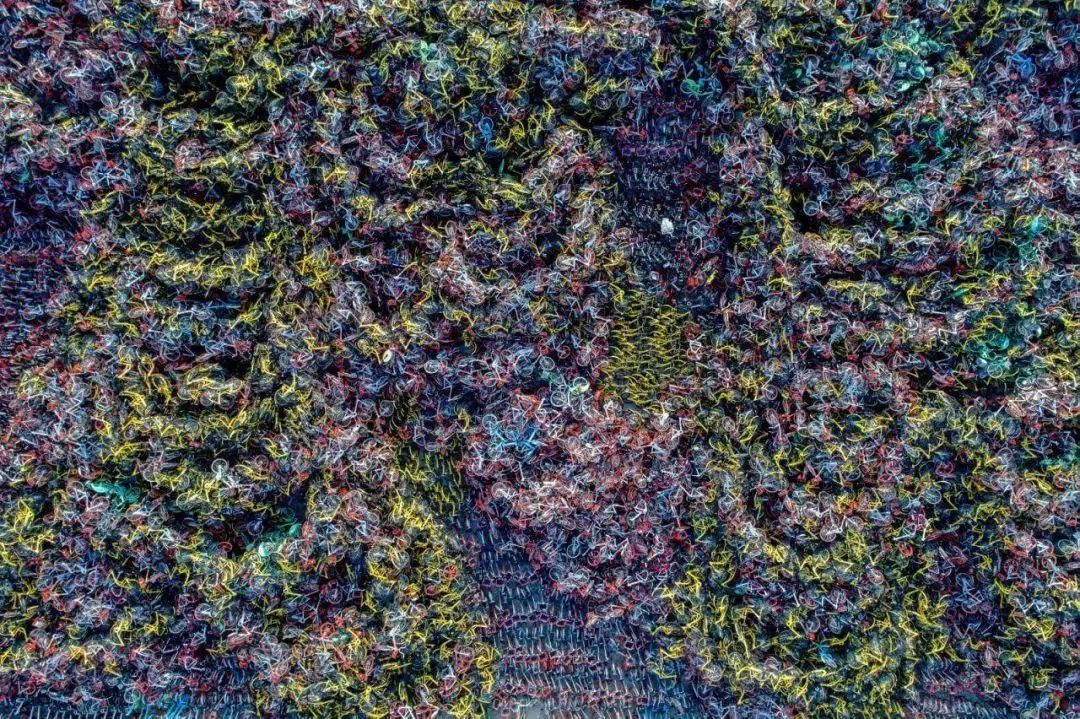

翁昕煜:2018年,我回国去北京见一位客户,在798、751区域看到很宽阔的马路上两边放满了自行车,大概占据了道路三分之二的面积,中间留出来的机动车道非常窄。我之前虽然有看过报道,知道共享单车发展很快,但亲眼看到那么多车挤在一起,还是感到有点夸张。

因为商业模式和竞争的缘故,共享单车被大量投放到街头,一方面确实方便了人们的单车出行,但另一方面,它们已经变成了一种污染。很多随意停放的共享单车会被政府收缴到一个地方,单车公司交一些罚款后可以领走它们。但据我所知,这些公司都不愿意去赎回这些自行车,因为制造一辆新车的成本非常低。于是新的自行车被更多地生产出来,而收缴的自行车就没人要了。

我们会看到一些照片,大量自行车被堆积在一起,密密麻麻,像一个巨大的坟场。这种情况一直恶性循环,造成了很大的资源浪费。

我觉得人类现在创造了很多东西,但是这些东西最后会落到哪里去?这还是一个很盲目的状态。人们买一个东西回来,其实很多人都不知道它最后怎么从你的家里消失的。在人与物的关系里,用与被用的,是一种最表层的关系,我们也许还应该关心它是怎么来的?它最后是否有去向?

所以我就想,作为设计师,我能为此做些什么?如果把这些废弃自行车改造成有用的东西,说不定可以有一点改变。我当时比较理想主义,我想,那么多自行车工厂因为风投被快速建立起来,如果行业趋于稳定,很多工厂就会没有订单,面临倒闭。如果这些废旧自行车可以有再生产的价值,用这些工厂现有的工具和技术做一条反向的生产线,那既可以解决资源浪费的问题, 又可以帮助工厂维持运营。

Q:从你们最后完成的家具身上,大家完全看不出来是废弃单车改造的。

翁昕煜:其实之前有很多人都尝试过自行车改造的DIY,比如把座垫变成凳子,车轮变成桌子……但是我并不想做明显有DIY痕迹的产品,我希望做出来的家具是能满足当代审美需求的,尽可能好看,尽可能好用,尽可能减少复杂的装饰,让人看不出来自行车配件不好看的地方。这样你把它买回家去,才不会觉得自己跟自行车破烂生活在一起。

“人类现在创造了很多东西,但是这些东西最后会落到哪里去?这还是一个很盲目的状态。”

比如躺椅是用自行车架的S型曲线部分做的,我们确定好了一下躺上去最舒服的角度之后,给它加两条腿固定,用布包一包椅面。这样尽量呈现出线条的美感,而不是让大家看出来这个线条保留了自行车的哪个部件。但有的配件我觉得造型可以,就会有一些保留利用。比如我用自行车前叉做的立灯,前叉的自然造型就比较好看,它上面本身还有小管道一样的细节,可以通过电线,这些细节是刚好我做灯具可以用到的,我就把它保留下来。

Q:这个改造项目到目前为止,您觉得达到您的初衷了吗?或者它进行到哪一步了?

翁昕煜:我其实没有一个严格的时间规划说到哪一个时间它要按照我最初的想法进行到哪一步。我从有这个想法,到把它做出来,大概经历了将近一年的时间。去年夏天,我们搜罗了市面上能搜到的几乎所有共享单车的车型来研究,在工作室里脑力激荡,画出了各式各样的改造想法。我们想,如果能把它们都做出来,就找一个展会去做一个大一点的、非常叛逆的展览。

但我们本身没有工厂,在生产制作这个环节就遇到了困难。恰好我有一个在摩拜单车工作的朋友,我就问他对这个项目有没有兴趣。摩拜回复说,他们很感兴趣,可以为我们制作这一批家具提供单车部件,并且帮我们联系了宁波的工厂。所以今年一二月份的时候,我就回国了,拿着单车的部件跑到宁波的工厂里去把这些家具做出来。我们工作室还比较小,有什么条件就用什么条件,我觉得事情是可以灵活调整的。否则光是设想得很大,做不出来东西也没有任何意义。到现在做出来的效果我也还挺满意的。

那至于之后这种模式会不会被大量复制,来真正解决废弃自行车再利用的问题?我有时候觉得设计师是很无力的。我们可能只能去提醒人们意识到有这个问题的存在,给出一种解决的方案。但根本上改变,还需要更多方的力量去完成。

Q:您认为设计师应该去提醒人们意识到一些社会问题吗?

翁昕煜:我觉得设计师不只是商业环节下的一颗螺丝钉,他应该而且能够针对一些公共问题,或者某一群体的问题表达出自己的态度,给出自己的解决方案。

之前说设计师在面对一些时代问题的时候可能没办法去根除它,比如面对贫富悬殊的问题,设计师到贫困的地区去,设计一个工具,解决一个生活中的问题,让当地的人生活得改善。但这涉及到政治、经济、文化等很多方面的问题,设计师是解决不了本质问题的。

“设计师不只是商业环节下的一颗螺丝钉,他应该而且能够针对一些公共问题,或者某一群体的问题表达出自己的态度,给出自己的解决方案。”

但这并不是说设计师去关注这些问题没有作用。相反,设计师其实是有影响力的人,这个影响力不仅仅是他的产品生产出来影响人们的使用,还在于产品所传递出来的设计态度也是可以影响人的。哪怕一个人单枪匹马地设计,也可以让人可以通过他设计的产品看到他想做出什么改变,以及这个改变背后的症结。所以如果设计师去做对的事,会是一件很好的事。

现在的商业环境竞争很激烈,很多设计师成了促进销售的工具,这导致很多设计并不是为了让一个东西变得更有价值而做的,它们只是为了「欺骗」消费者去购买而已。而且现在的很多设计,在一定程度上,变成了富人炫耀自己生活方式的工具。不管是时尚也好,建筑也好,没有一定的经济能力,是没有办法去玩设计的。我觉得设计师应该监督自己,甚至是学会反对自己,不是所有的设计都应该去做,设计师应该对自己有要求。

Q:在这个时代,家具设计师们主要在思考哪些问题?

翁昕煜:现在世界上有很多很多问题。环境问题是这个时代的一个大课题,很多家具设计师都会去研究对环保有利的新材料或者更智能的开发利用。

现在设计师也被赋予了更多人文关怀的使命,尝试解决人们的生活中的困扰。举一个小例子,我之前觉得人们过于依赖手机是一个问题,大家都通过这个小小的电子设备「生活在别处」了,对自己的生活,对自己周边的人却变得更不在意,更麻木了。所以我就做了一款平衡台灯,你要把手机放到灯上去,这个灯才能正常使用。

○ 2014年设计的Blance灯。当用户把手机放入卡槽里,重力会把灯头翘起,同时灯泡自动点亮。用户在使用时需要做一个抉择:要光,还是要手机?

在对问题本身的探讨上,设计可能比不上艺术。艺术家们通过电影等形式探讨一个问题可以探讨得非常深刻。艺术可以只提出一个问题,但是设计一定要给出解决方案,如果提供不了解决方案,我觉得就还称不上是一个合格的作品。到目前为止,我也不确定我给的解决方案是不是对的,可能这件事永远不会有答案,我只是觉得可以用设计去着眼一些我观察到的问题。

Q:您的设计作品里似乎很多这种类似的、附加的「互动」?

翁昕煜:可能是我的思考方式决定了我会去做这样的交互设计。我毕业的时候做了一个「良药苦口」系列,这个系列其实是我自己给自己下的一个命题——「产品一定要是好用的吗?产品可不可以不好用?」。「设计是让一个东西变得更好用」,这好像是完全不值得怀疑的事。但我就想,如果东西不好用会怎么样?使用者会不会暴跳如雷?这个东西是不是毫无意义?

“艺术可以只提出一个问题,但是设计一定要给出解决方案。”

所以我首先就想到做一款灯,你要用的时候它就不给你用。那这种设定在什么时候发生才是合理的?可不可以加一些积极的意义在里面?比如这个灯知道周围环境已经够亮了,那它就把自己关掉。这个时候这个灯就好像有了自己的思考能力。比如「自杀时钟」,我就让它自己把自己慢慢地锯掉,当有人靠近时,它还会「尴尬地」停止「自杀」,等到锯完了之后这个钟就不能用了。我想用它来提示人们对时间流逝的感知。「诗意相框」也不好用,相框本来应该是展示照片的,但这个相框就是把照片模糊掉,只有你去触摸它,照片才会重新清晰。

○ 「Angry Lamp」、「Shadow Play」、「Time Killer」、「诗意相框」组成了「良药苦口」系列。

这个系列的所有东西都不好用,但给你另外一个Idea:提醒你要节约能源,要珍惜时间,要关注你的记忆和有情感连接的人。

○ 2015年,「良药苦口」系列最早在法兰克福Ambiente展览,随后还去到了「设计上海」。

○ 2016年,「Oops」系列在巴黎时尚家居设计展,这组吊灯是一个恶作剧玩笑,拉线开关会把灯管和灯泡拉出来,让人误以为自己弄坏东西了。

Q:您是从包豪斯大学毕业的,我们理解的包豪斯,可能首先的标签就是「功能主义」、「追求效率」,您怎么看待您作品里的交互设计和功能主义?

翁昕煜:所谓的功能主义其实也是历史的概念。包豪斯之所以产生,是因为那个年代的工业生产还没有转变思维,大家在用机器生产一把椅子的时候,脑海里还是想着那种雕花的、线条繁复的椅子,还试着去用机器复制那种欧式宫廷风。包豪斯的人就站出来说,这种形态不符合机器生产的模式和当下的审美,机器生产出来的东西就应该是简洁的,形式追随功能的。它是一种批判的理性思维。

其实我现在做的设计也深受包豪斯的影响,我想让我设计的东西尽可能简洁,不要有过多的干扰元素,外形追随功能的要求一直都在。但我在不同的情况下也会有改变和调整,比如像「Angry Lamp」,在做这个产品前我可能是不会喜欢这样的造型的,因为它多了一条「手臂」,不够简洁。但它在这个产品表达里它是必要的,它被设定是「有判断能力」的灯,这条「手臂」让它可以「采取行动」。

○ 「良药苦口」系列的「Angry Lamp」。

现在已经过去一百年了,这一百年里发生了很多事情,包豪斯功能主义、国际主义的风格现在已经被一些更深刻的思想升级了。我们现代的审美和生活方式都发生了一些变化,人们遇到的问题不同,思考自然也不相同。现在大家觉得无论是产品还是建筑,应该有更多人文关怀。比如要照顾人们情感的功能,要符合环境的利益等等。这些都是一百年前不可能考虑到的。所以我觉得随着时代的变化,没那么简单的、纯粹的、固定的包豪斯风格。

“产品一定要是好用的吗?产品可不可以不好用?”

包豪斯是对那个时代的批判性的理性思维,这是我们应该永远学习的。一件习以为常的事情到底对不对?一种约定俗成的做法有没有造成不好的影响?哪些问题长期以来都被我们忽略了?我觉得这些才是包豪斯给我们留下来的东西:带着当时的批判性思维,做符合当代精神的设计。

○ 「中国谜题」系列中,用现代手法重新设计的倒流壶、凤鸣壶、公道杯。

○ 「中国谜题」系列中,中国榫卯结构制作的现代风格的椅子。

Q:批判性思维是您在设计这条路上得到的最重要的东西吗?

翁昕煜:它当然很重要,不仅影响了我如何看待这个世界,也是我做设计的一个工具、一种方式。但在设计这条道路上,我觉得我得到的最重要的东西是:意识到自己可以用自己的能力去表达自己的想法,可以在服从商业和坚持自我当中,找到很好的平衡。

到现在,我们的设计工作主要是两块:一块是帮家具品牌开发产品,这个比较商业,但也可以做得很有趣;像共享单车改造、「良药苦口」这样的作品则是凭着我自己的兴趣爱好和思考去做的,没有多少商业的考虑。这种状态让我非常享受,我可以全然沉浸在工作里,以至于我觉得自己可以在设计这条路上走一生。

○ 2019年,YUUE工作室在米兰国际家具展上展出最新的「中国谜题」家具系列。

-END-

//

编辑:江林谦

图片:YUUE工作室

本文转载自:HYLLA微信公众号